商業施設を美術館へとコンバージョン*1するという、国内ではまだあまり見かけない改修の手法によって生まれたアーツ前橋。建築家による新たな建築が続々と生まれる地域にあって、近くには藤本壮介氏の設計によって再生された白井屋ホテルも建っています。

コンバージョンによる美術館は海外では一定数見られますが、日本では依然として貴重な存在。商業施設にどのように手が加えられたのか気になり、現地を訪ねてきました。

*1:コンバージョンとは、既存建物の用途を変更し、改修を行う等により使用する手法を指す。アーツ前橋の場合、商業施設を前橋市が購入、改修を加えることで私立美術館として生まれ変わった。

アーツ前橋の外観。前橋駅から徒歩15分程度の土地、元々商業施設だったこともあって建物が密集した中に建っている。奥に見える高層部も同じ建物の一部

アーツ前橋の外観。前橋駅から徒歩15分程度の土地、元々商業施設だったこともあって建物が密集した中に建っている。奥に見える高層部も同じ建物の一部

左:既存建物の外壁をアルミパンチングメタルで覆っている。前情報なしには元々商業施設だったことにはほとんど気がつかない/右:向かいに建つ「前橋元気プラザ21」もアーツ前橋同様、商業施設を市が購入しこども図書館や公民館としてコンバージョンしたもの。アーツ前橋とはブリッジでつながっている

左:既存建物の外壁をアルミパンチングメタルで覆っている。前情報なしには元々商業施設だったことにはほとんど気がつかない/右:向かいに建つ「前橋元気プラザ21」もアーツ前橋同様、商業施設を市が購入しこども図書館や公民館としてコンバージョンしたもの。アーツ前橋とはブリッジでつながっている

アーツ前橋の外観。アルミパンチングメタルで覆われた窓のない上階とは対照的に、1階通り沿いは全面ガラスの開放的な設え

アーツ前橋の外観。アルミパンチングメタルで覆われた窓のない上階とは対照的に、1階通り沿いは全面ガラスの開放的な設え

上階は既存建物のまま駐車場として活用されている。下階は展示室の他、カフェやスタジオなども。個性的なサイン計画はフロムトゥによる

上階は既存建物のまま駐車場として活用されている。下階は展示室の他、カフェやスタジオなども。個性的なサイン計画はフロムトゥによる

1階エントランス。三次曲面を描くアルミパンチングメタルが内部まで入り込んでいる

1階エントランス。三次曲面を描くアルミパンチングメタルが内部まで入り込んでいる

展示室(ギャラリー)内観。展示室は大部分が地下1階にあるが訪ねたときは残念ながら1階のみを活用して展覧会が行われていた

展示室(ギャラリー)内観。展示室は大部分が地下1階にあるが訪ねたときは残念ながら1階のみを活用して展覧会が行われていた

展示室(ギャラリー)内観

展示室(ギャラリー)内観

1階の展示室から地下1階の展示室を見下ろすことができる。この吹抜は新設したものではなくエスカレーターが設置されていた開口部をそのまま利用しているよう

1階の展示室から地下1階の展示室を見下ろすことができる。この吹抜は新設したものではなくエスカレーターが設置されていた開口部をそのまま利用しているよう

展示室全体に天井を貼るのではなく、コンクリートの躯体と空調ダクト等を全て同じ白色に塗装することで統一感を出している

展示室全体に天井を貼るのではなく、コンクリートの躯体と空調ダクト等を全て同じ白色に塗装することで統一感を出している

西側の千代田通りに面するショップ。通り沿いにベンチスペースが設けられているのは商品に直接西日が当たらないための配慮なのかもしれない

西側の千代田通りに面するショップ。通り沿いにベンチスペースが設けられているのは商品に直接西日が当たらないための配慮なのかもしれない

左:ショップ内観。様々な大きさの孔が開けられたボックス状のチューブは空調用だろうか、空間において強く主張している/右:美術館のアーカイブ機能もあり。家具は建築の設計を手がけた水谷俊博建築設計事務所とインターオフィスによるもの

左:ショップ内観。様々な大きさの孔が開けられたボックス状のチューブは空調用だろうか、空間において強く主張している/右:美術館のアーカイブ機能もあり。家具は建築の設計を手がけた水谷俊博建築設計事務所とインターオフィスによるもの

既存建物の柱は荒々しく残され、コンクリートのまま残されたもの、白色に塗装されたもの、サインパネルで覆われたものなど、場に応じて設えがコントロールされている

既存建物の柱は荒々しく残され、コンクリートのまま残されたもの、白色に塗装されたもの、サインパネルで覆われたものなど、場に応じて設えがコントロールされている

上階の駐車場。かなりの数の駐車台数が確保されているが現在どの程度使われているのかは不明

上階の駐車場。かなりの数の駐車台数が確保されているが現在どの程度使われているのかは不明

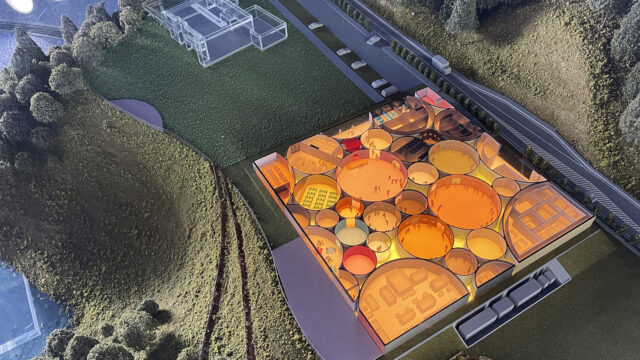

ー

アーツ前橋の設計を手がけたのは、武蔵野大学の教授でもあられる水谷俊博さん。三次曲面を描くアルミパンチングメタルという現代建築らしい外装で覆われていながら、その姿が前橋の街中で自然と馴染んで感じられたのが印象的でした。

商業施設として使われてていた頃の痕跡があちこちに見えつつ、既存建物での使われ方を知るとより納得感のある建築。商業施設のコンバージョンがこれからどの程度増えてくるかわかりませんが、そうした建築を考えるにあたって学びの多い体験でした。

ー

アーツ前橋外観

アーツ前橋外観

[参考図書等]

・『新建築2013年9月号』新建築社、2013