中高層の建物が建ち並ぶ本町通りのなかで、ひときわ異彩を放っている千葉市美術館。千葉県千葉市の中央区役所との複合施設であることも関係してか、都内を除けばあまり例を見ない高層の美術館となっています。

本町通りから垣間見える様式建築の姿は、「鞘堂方式(さや堂方式*1)」という聞きなれない方法で既存建物を包み込むかたちで生まれたものだそう。東京から1時間ほどでアクセスできることもあり、実際に足を運んできました。

*1:古い建物を新しい建物で覆う方式のこと。美術館建設時にこの土地に現存していた旧川崎銀行千葉支店を覆うようにして新しい建物が建てられたよう

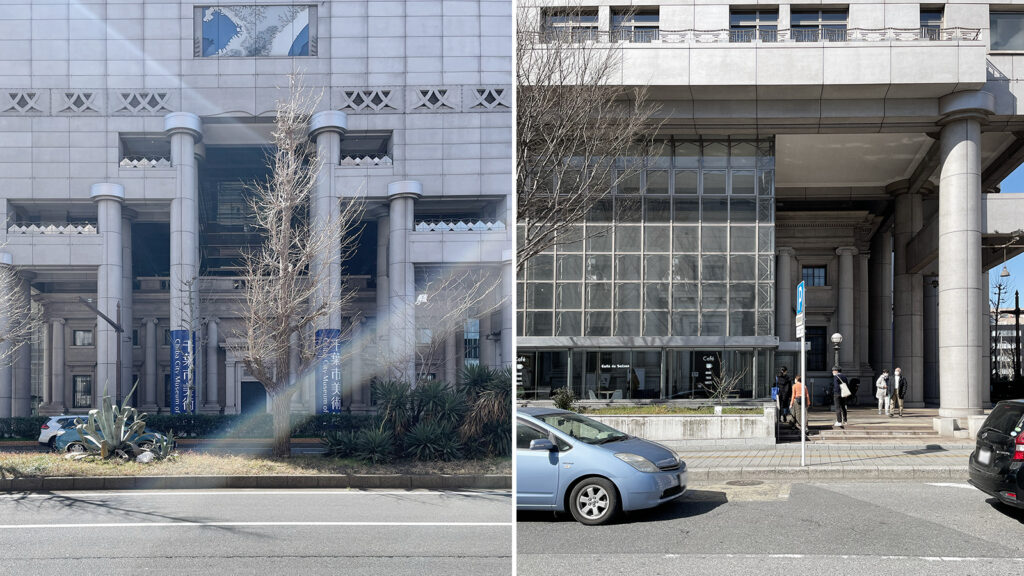

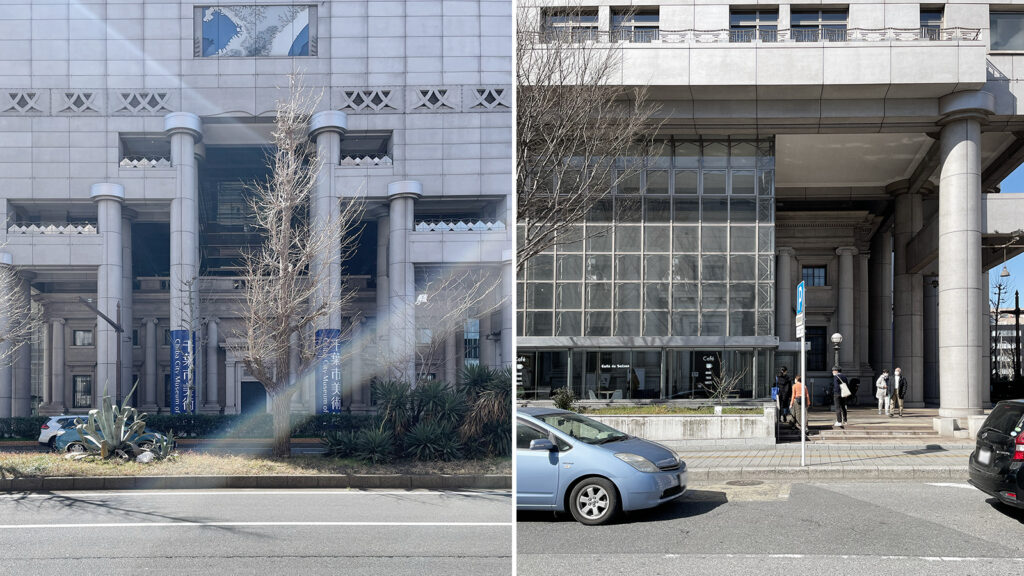

千葉市美術館を南東から見る。中高層の建物が建ち並ぶ本町通りの景観において、特徴的な外観が目を惹く

千葉市美術館を南東から見る。中高層の建物が建ち並ぶ本町通りの景観において、特徴的な外観が目を惹く

南西からの外観。千葉市美術館の南側の通りは美術館通りと名付けられていて、千葉中央駅から一直線につながっている

南西からの外観。千葉市美術館の南側の通りは美術館通りと名付けられていて、千葉中央駅から一直線につながっている

外観ディテール。外壁は軽量PC(プレキャスト)板やアルミキャストパネルが用いられている。千葉市美術館は1994年の竣工だが、細やかな装飾は1980年代から1990年代にかけて多くみられたポストモダン建築を思わせる

外観ディテール。外壁は軽量PC(プレキャスト)板やアルミキャストパネルが用いられている。千葉市美術館は1994年の竣工だが、細やかな装飾は1980年代から1990年代にかけて多くみられたポストモダン建築を思わせる

1階外観。外周部はピロティ状になっていて、よく見ると足元に埋め込まれるように別の建物が残されていることがわかる。この建物はこの土地に元々建てられていた建築で、矢部又吉の設計による川崎銀行千葉支店(昭和2年竣工)

1階外観。外周部はピロティ状になっていて、よく見ると足元に埋め込まれるように別の建物が残されていることがわかる。この建物はこの土地に元々建てられていた建築で、矢部又吉の設計による川崎銀行千葉支店(昭和2年竣工)

1階に残された川崎銀行千葉支店。ネオ・ルネッサンス様式の建物で、千葉市指定文化財にも指定されているよう。千葉市美術館・中央区役所はこれを覆うようにして建てられているが、新築部分も列柱を強調したデザインとなっているせいか両者が調和して感じられた

1階に残された川崎銀行千葉支店。ネオ・ルネッサンス様式の建物で、千葉市指定文化財にも指定されているよう。千葉市美術館・中央区役所はこれを覆うようにして建てられているが、新築部分も列柱を強調したデザインとなっているせいか両者が調和して感じられた

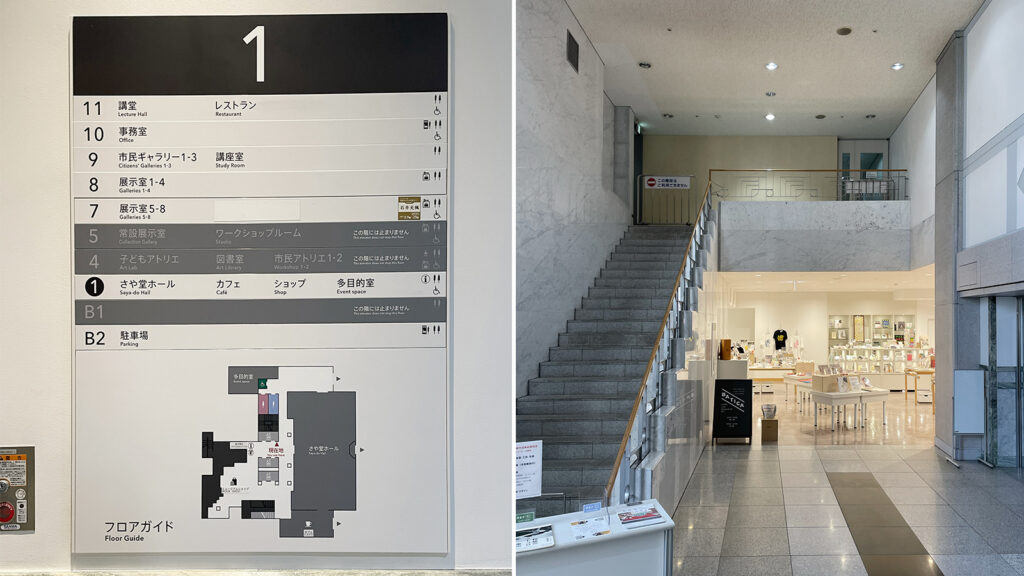

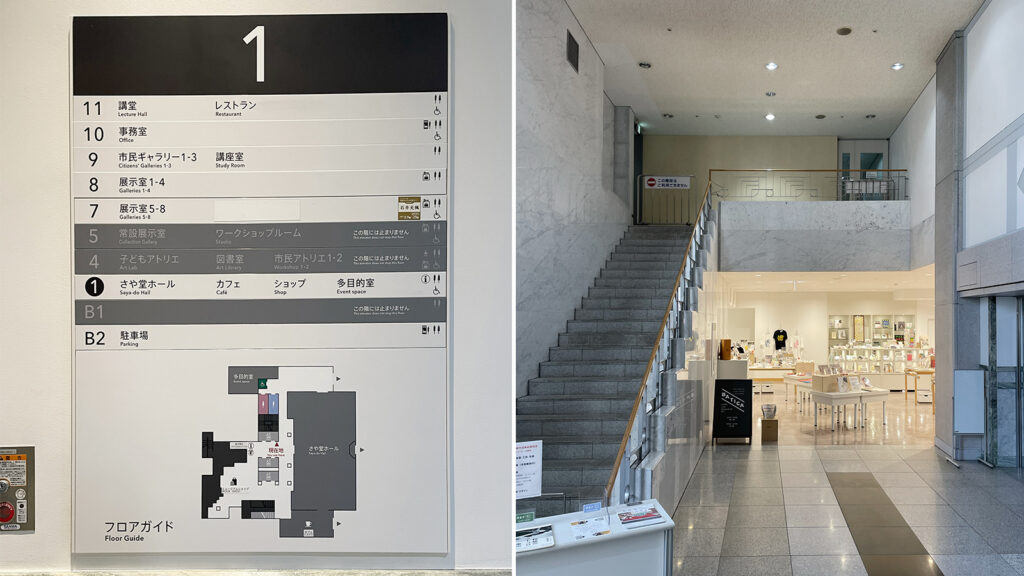

左:1階エントランスに設置されているフロアガイド。美術館の多くは低層で建てられるけれど区役所との複合施設であることもあってこの施設は地下2階、地上11階という高層の建物としてつくられている/右:1階ショップ

左:1階エントランスに設置されているフロアガイド。美術館の多くは低層で建てられるけれど区役所との複合施設であることもあってこの施設は地下2階、地上11階という高層の建物としてつくられている/右:1階ショップ

1階エントランスからさや堂ホールをみる。川崎銀行の建物が埋め込まれるようにして建っている。内側は展示室として活用されているが、この建物自体、美術館に展示されている作品のひとつともいえる

1階エントランスからさや堂ホールをみる。川崎銀行の建物が埋め込まれるようにして建っている。内側は展示室として活用されているが、この建物自体、美術館に展示されている作品のひとつともいえる

川崎銀行の外側はガラスカーテンウォールで覆われている。建物の納まりを考える上では、既存建物を屋内または屋外のいずれかに置いた方が設計しやすそうではあるけれど、あえて屋内外をまたぐようにして残されているあたりに挑戦的な姿勢が感じられる

川崎銀行の外側はガラスカーテンウォールで覆われている。建物の納まりを考える上では、既存建物を屋内または屋外のいずれかに置いた方が設計しやすそうではあるけれど、あえて屋内外をまたぐようにして残されているあたりに挑戦的な姿勢が感じられる

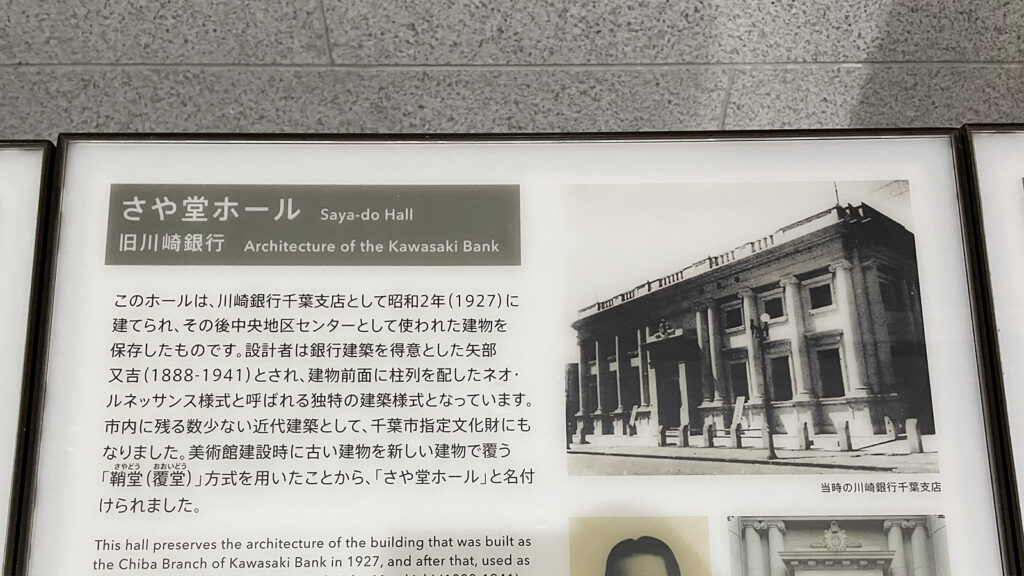

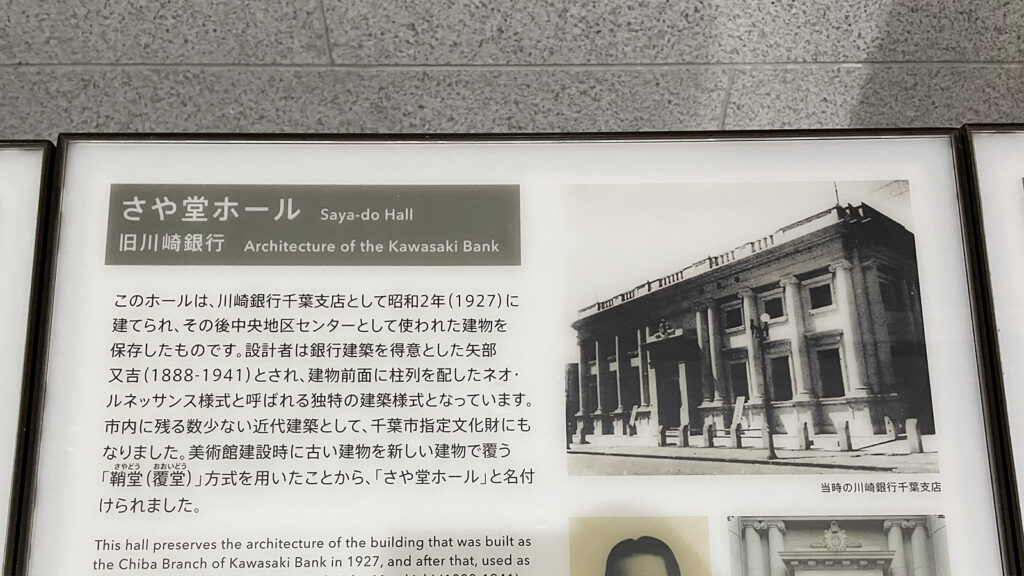

1階に設置されている案内板。川崎銀行千葉支店(さや堂ホール)の設計を手がけた矢部又吉はドイツで建築を学んだ建築家で、川崎銀行の建築を数多く設計した

1階に設置されている案内板。川崎銀行千葉支店(さや堂ホール)の設計を手がけた矢部又吉はドイツで建築を学んだ建築家で、川崎銀行の建築を数多く設計した

さや堂ホール内観。銀行として使われていた頃は受付やロビーとして使われていたであろう空間だけれど天井が高く展示空間としても気持ちが良い

さや堂ホール内観。銀行として使われていた頃は受付やロビーとして使われていたであろう空間だけれど天井が高く展示空間としても気持ちが良い

さや堂ホール内観。訪ねたときは小さな作品が多く展示されていたけれど、高い天井高を活かして大型作品を展示するとどのような空間になるだろうか。搬入口の大きさが限られているのがややネックかもしれない

さや堂ホール内観。訪ねたときは小さな作品が多く展示されていたけれど、高い天井高を活かして大型作品を展示するとどのような空間になるだろうか。搬入口の大きさが限られているのがややネックかもしれない

さや堂ホールのディテール。細部にまで装飾が散りばめられていて当時の銀行建築への力の入れようを感じることができる

さや堂ホールのディテール。細部にまで装飾が散りばめられていて当時の銀行建築への力の入れようを感じることができる

左:高層階の展示室前にあるロビー空間。さや堂ホールで見られるネオ・ルネッサンス様式の立体的な装飾と、それを覆う新築部分で見られる平面的な装飾との対比が印象に残る/右:高層階の展示室。可動壁の設けられた比較的シンプルな設え

左:高層階の展示室前にあるロビー空間。さや堂ホールで見られるネオ・ルネッサンス様式の立体的な装飾と、それを覆う新築部分で見られる平面的な装飾との対比が印象に残る/右:高層階の展示室。可動壁の設けられた比較的シンプルな設え

新築部分では壁の材料を切り替えることで平面的な装飾がつくられている。近い年代に竣工した美術館としては茨城県水戸市にある水戸芸術館(1990年竣工)が挙げられるが、両者を並べてみると当時の流行と設計者による違いを感じられておもしろい

新築部分では壁の材料を切り替えることで平面的な装飾がつくられている。近い年代に竣工した美術館としては茨城県水戸市にある水戸芸術館(1990年竣工)が挙げられるが、両者を並べてみると当時の流行と設計者による違いを感じられておもしろい

ー

千葉市美術館の設計を手がけた大谷幸夫さんは、東京大学の名誉教授であり、千葉大学でも教授を務めた、いわゆるプロフェッサー・アーキテクト*2。ただし、この千葉市美術館の設計は、千葉大学を退官した1989年に始まったようなので*3、設計活動に専念するようになってから最初の作品にあたるといえそうです。

大谷さんといえば、どちらかといえば建築設計よりも都市計画の印象が強く、空間として体験できる建築は貴重です。「鞘堂方式」が採用されたことにも大谷さんの意向が強く反映されているようなので、彼の思想を体感するという意味でも印象に残る空間体験となりました。

*2:設計者であると同時に大学の教授も務める建築家の呼称。2026年現在においてもなお多くの建築家が教職に就いており、実業と研究とが密接に関係する建築学科らしい仕組みともいえる

*3:『新建築 1995年4月号』(株式会社新建築社発行,1995)より。

千葉市美術館・中央区役所

[所在地]千葉県千葉市中央区中央3-10-8

[用途]美術館、事務所

[設計]大谷幸夫・大谷研究室・千葉市建設局建築部営繕課

[施工]清水・西松・ナカノ・三菱建設共同企業体(建築)

[竣工]1994年

[URL]https://www.ccma-net.jp/

[参考書籍等]

・『新建築1990年10月号』新建築社、1990

・『新建築1995年4月号』新建築社、1995