神奈川工科大学KAIT工房|柱の疎密でゆるやかにつながる創作の場

2009年に日本建築学会賞を受賞した、石上純也建築設計事務所の設計による神奈川工科大学KAIT工房。2020年に同大学構内にKAIT広場が竣工したのがきっかけか、一般の見学を受け付けているとのことだったので事前予約の上見学に出かけてきました。

なお、見学の予約は神奈川工科大学のWEBサイトから応募することが可能*1。土日の予約は受付を開始してすぐに埋まってしまうようなので、事前に受付開始の日時を確認しておくことをおすすめします。

*1:神奈川工科大学WEBサイト:https://www.kait.jp/

大学構内の中央に建つ挑戦的な建築

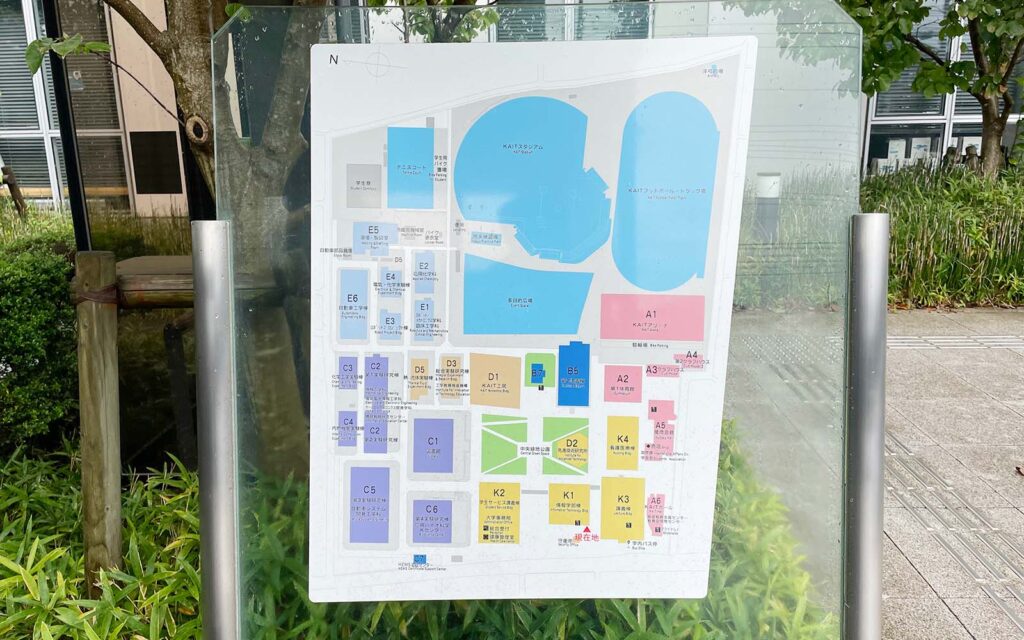

本厚木駅からバスで約25分の立地にある神奈川工科大学。東京から公共交通機関を乗り継いで向かうと約1時間半程度で到着。車でも都内からは概ね1時間程度のようです。

大学構内には、石上さんの設計した建築以外にも多くの施設が点在。調べてみると三菱地所設計や鹿島建設など、石上さん以外は組織系設計事務所やゼネコン等大手の設計会社を手がけているよう。こうした状況下で、当時まだ実作の少ない若手建築家が設計者として選ばれたことには、大抜擢という感があります。KAIT工房自体も、他では見たことのない手法が多々盛り込まれている建築で、大学然とした建物群に囲まれた中でひときわ異彩を放っているように感じられました。

芝生に覆われた広場に向かい合う、開かれた建築

構内のほぼ中央に位置するKAIT工房は、芝生に覆われた公園のような広場に隣接。建物を挟んで反対側にはKAIT広場が位置しており、二つの開放的な空間に挟まれるかたちで建っています。KAIT工房自体も周囲に開かれた印象を与える建築かつ平屋であることから、中高層の建物に囲まれた中でオープンスペースのような一帯を形成していました。

1階建ての建屋の外装はすべてガラスのカーテンウォールで覆われ、東西南北のどの面に対しても開放的。屋外からも建物内全体を見渡すことができ、広場に対するその表情からは、石上さんの師匠にあたるSANAAが設計した金沢21世紀美術館を思い出しました。ガラスの透明度もかなり高いように感じましたが、どうやらフロートガラス10mmのシングルガラスだそう。

無数の柱の疎密により空間の距離感をつくる

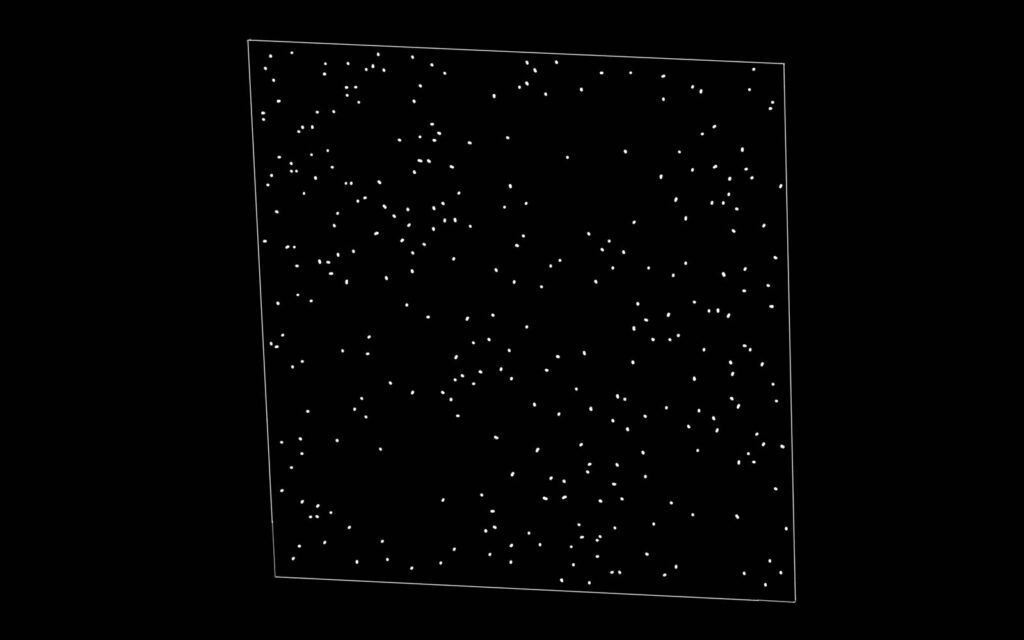

KAIT工房の平面形状は、一辺が約45m程度の正方形と菱形の中間のようなかたち。天井高約4.0m〜4.6mのワンルームの空間は、建物内に入ってもなお開放的。1.0m×1.5mグリッドで格子状に組まれた鉄骨梁とそれに支えられた屋根が、繊細なプロポーションの無数の鉄骨柱に支えられています。

屋根のところどころにはトップライトが設けられ、基本的にはスクリーンで遮蔽されていたものの、自然光のみで十分に明るい空間。一般的な建物内に置かれる植物は元気がなく見えることが多々ありますが、KAIT工房内の植物はどれも活き活きとして見えました。

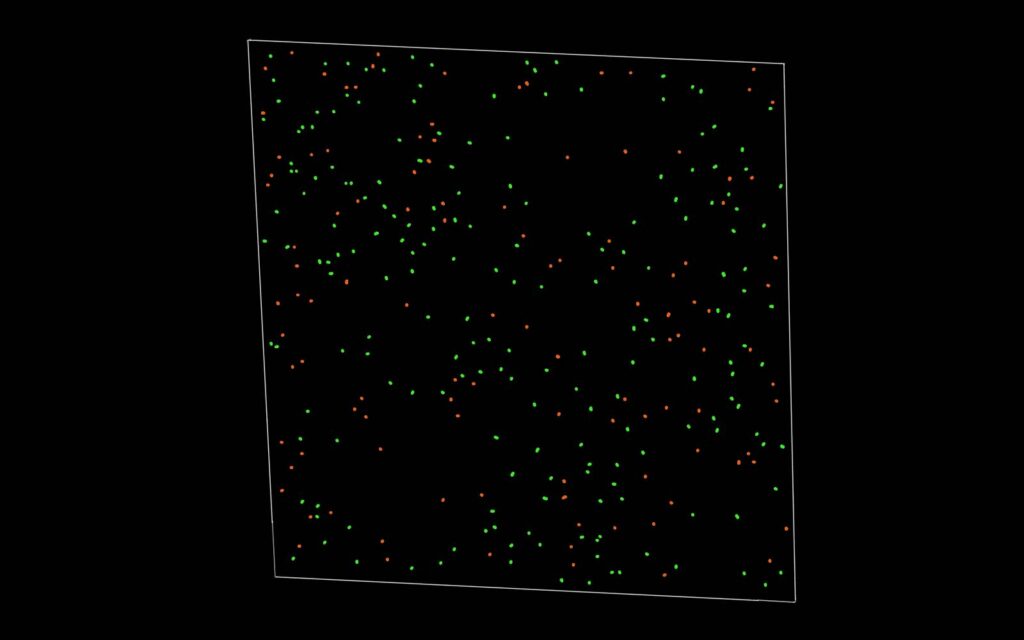

柱の配置には絶妙な疎密がつけられていて、大きなワンルームの中にも、広いスペースがあったり、ほとんど壁のように柱が密集して並んだスペースがあったり。柱の断面形状も正方形に近いものから平べったいものまで様々あり、それらが色々な向きで並べられることで、空間同士の視線や距離感がコントロールされているようでした。

見分けのつかない役割の異なる2種の柱

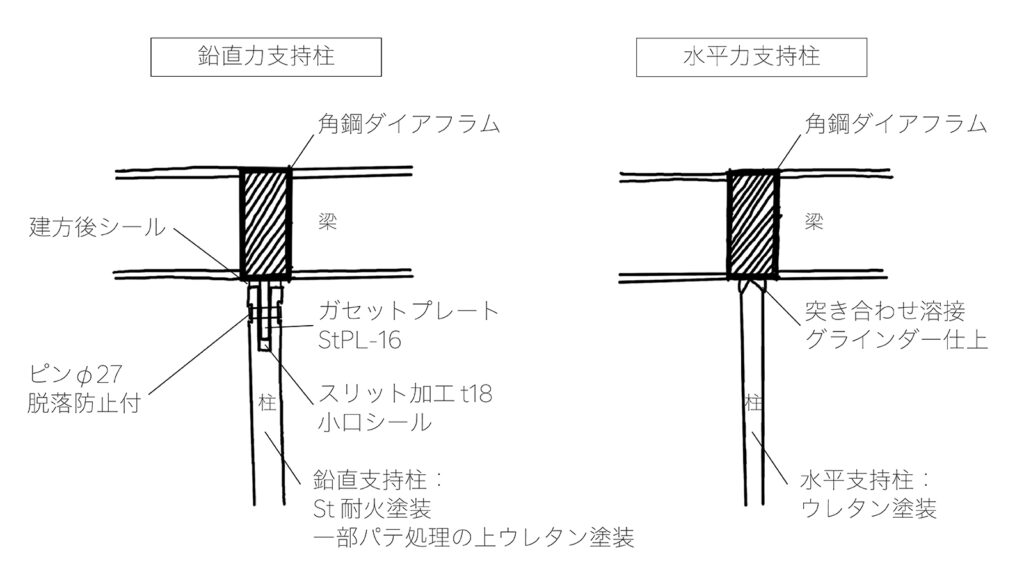

柱は大きく二つの役割で分けられ、鉛直力*2を負担しているものと水平力*3を負担しているものがあるよう。基本的にはすべて平鋼でつくられていますが、その負担する力の特性から、前者はより正方形に近い直方体の断面形状、後者はより平べったい断面形状をしています。

*2:鉛直方向にかかる力。建物においては、屋根の重さや建物自身の自重など、長期間にわたってかかるものが多い

*3:水平方向にかかる力。建物においては、地震や風により生じる荷重など、短期間に生じるものが多い。

また、柱頭の納まりも両者で異なっており、鉛直力を負担する柱は梁とピン接合であるのに対し、水平力を負担する柱は剛接合。仕上げについても、前者はピン接合を隠すためのパテ処理や建築基準法上の耐火性能を確保するための耐火塗料が下地に施されているのに対し、後者は白のウレタン塗装のみ。

ただ、これだけの違いがあっても実物からは両者の違いはほとんど見分けがつかず。構造計画上、施工上の差異を感じさせないディテールとすることで、柱の配置のみで空間のグラデーションが生まれているように感じられ、ある種のさわやかさを感じました。

空間の質に対応したミニマルなデザインの家具

建物内各所には、まるで模型が拡大したかのような机や椅子、ベンチやテーブルが置かれていましたが、これらも石上純也建築設計事務所の設計によるもののよう。よく見るとスチール製の丸棒で補強されているものの、ほとんど2.3mmの薄い鉄板が自立しているようにみえ、KAIT工房の空間の質と調和した抽象的な存在感で並んでいました。

建物内の空調は、床置型の空調機を各所に配置することで制御されているよう。一般的には見た目があまり好まれない床置型空調機も、そもそも工房という用途の特性から様々な種類の工具や機械が置かれていることもあって違和感がなく、ほとんど家具のような存在感だったのが印象的でした。

専用のCADを開発して進められた設計プロセス

KAIT工房を特徴づけている疎密のある柱配置は、プログラマーの協力のもとつくられた、専用のCADを用いて検討が行われたそう。建築設計のためのプログラム開発は、2023年の現在でこそたまに聞くようになりましたが、この建築が設計された2000年代中盤ではかなり珍しかったように記憶しています。

また、コンピュータを用いて検討した柱配置はそのまま模型に反映され、デジタルとアナログを行き来しながら設計が進められたとのこと。これまでにない建築をつくるためには、新しい設計手法がとられることは自然なことなのかもしれません。

ー

KAIT工房が様々な雑誌の誌面に掲載されたとき、工房という用途で、この抽象的な空間がどのように使われるのかほとんど想像がつきませんでした。竣工から10年以上が経って実際に訪問してみると、この建築のもつふわふわとした独特な空間の質と、工房としての用途による雑多さがうまい具合に合致し、ここでしか見ることができない光景が生まれているように感じられました。

神奈川工科大学KAIT工房

[所在地]神奈川県厚木市下荻野1030

[主要用途]工房

[設計]石上純也建築設計事務所(建築)、小西泰孝建築構造設計(構造)、環境エンジニアリング(設備)

[施工]鹿島建設(建築)

[竣工]2008年

[参考図書等] *Amazon商品ページにジャンプします

・『a+u 2023年11月号ー特集:石上純也 最初から現在まで』株式会社エー・アンド・ユー、2023

・『新建築2008年3月号』新建築社、2008

・『ディテール2008年7月号』彰国社、2022