陸前高田市立博物館|陸前高田の記憶を継ぐハの字形屋根

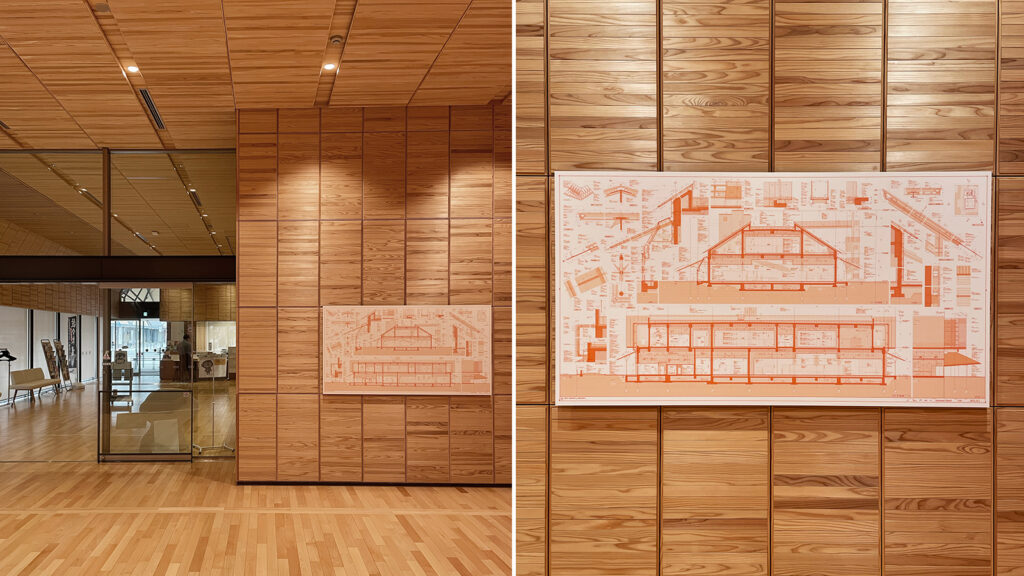

復旧・復興が進む岩手県陸前高田市に、2021年に竣工した陸前高田市立博物館。美術館や博物館の設計を多く手がけている内藤廣さんの設計で、津波により全壊した市立博物館と、同じく被害を受けた「海と貝のミュージアム」とを合築して建てられた施設です。

復旧・復興の現在を知るためにもいつか訪ねたいと考えていた陸前高田市。都内からだとそれなりに時間はかかるものの、電車やバスを乗り継いで訪ねてきました。

シンボリックな外観と繊細な庇

起伏が少なく水平に広がる陸前高田の風景の中、堂々と建つ陸前高田市立博物館。BRTを利用して向かう道中、車窓からのぞくランドマークのような建物の姿が印象に残りました。

ハの字形の屋根を頭にのせた、黒々とした外観。建物の階数としては2階建てですが、博物館という用途もあって1層ごとの階高が大きく、この地域のシンボルであるかのような迫力を感じました。実際、建物の最高高さは14m以上もあり、3~4階建のオフィスビルほどの高さがあるようです。

最上部のハの字形屋根とは別に、建物の四周には薄く繊細な庇がぐるり。地上から4.0mほどの高さに設けられていることで、建物の高さから生まれる圧迫感がやわらいで感じられます。

建物の中核部分は鉄筋コンクリート造ということで重厚な印象を受けますが、それを取り囲む庇部分は鉄骨造でつくられていて、設計者である内藤廣さんらしい、綿密に検討されたディテールによる繊細さを感じました。

繊細な屋根の変化から生まれる場の質

庇の詳細に目を向けると、限りなく薄くつくられている先端部分は、溶融亜鉛メッキリン酸処理の施された1枚の鉄板。建物の大部分はチタン亜鉛合金で覆われていますが、色彩や質感を近づけることで、一見同じ材でつくられているかのような印象を受けます。

軒先の高さには変化がつけられていて、2.2mから4.0mまでの幅があるよう。屋根の勾配は統一しつつ、軒の出幅の違いにより変化させることで、無理のない納まりでスケール感の変化がつけられています。

2.2mというとかなり低く、住宅のようなスケール感。主に西面の庇がこの高さで設けられていますが、その下にはベンチが設けられていることからも、ゆったりと過ごせる場の設えが意図されたのだと想像されます。その前面には芝生に囲まれた広場が設けられているので、イベント等での活用も想定されているのかもしれません。

一方、建物東面の庇はやや高い位置に設けられ、一面木の仕上げで覆われた外壁が大きく顔を出した外観。外壁の手前に配置された鉄骨柱もφ75mmという驚異的な細さとプロポーションで建てられていて、緊張感のある印象を受けます。

博物館の東側にはこの建物と同じく内藤廣さんが設計した陸前高田市東日本大震災追悼施設が建っていますが、この建築の醸し出す緊張感に通ずるものも。早朝に訪ねたときには木で覆われた外壁に柱のつくる美しい陰影が落ちていて、詩的な風情も感じられました。

シンボリックに据えられた展望デッキ

建物の用途としては、1階に展示室、2階に収蔵庫が置かれ、それらの屋上に展望デッキが設けられた階構成。冒頭に登場したハの字型屋根はこの展望デッキを囲うように設けられていて、その存在を強調しているかのようにみえました。

建物東側にはこの展望デッキに直通する屋外階段も設けられていて、非常時には避難場所としても機能。復旧・復興プロジェクトの一環であることを考えると、展望デッキを外観上の特徴として落とし込んだデザインがこの建物が建てられた経緯を表現しているようで、腑に落ちるものがありました。

気仙杉と開かれた修繕作業室

北西角に設けられたエントランスから入った先は、一面木で覆われた落ち着きのある空間。壁や天井に使われている木材は幅45mmの小幅板で割り付けられていて、杉材にありがちな昔ながらの素朴さではなく、むしろ洗練された印象を受けました。

この小幅板による仕上げは、内藤さんの建築ではもはやおなじみ。他との違いとしては、この陸前高田市博物館では岩手県産の杉材が用いられているようです。

小さな寸法での割付によって、木材の色ムラが織りなす繊細さが感じられる仕上げ。もしかしたら、杉材に多くみられる節によるロスを減らすという意味合いもあるのかもしれません。

エントランスから展示室へと向かう経路の脇には大きな窓の開いた作業室が置かれていて、作業の様子が見学できる計画。所蔵品の修繕は博物館に求められる大きな役割のひとつですが、ここでは津波に流された品々の脱塩処理が行われているそうです。

エントランス廻りの空間は西側が全面ガラスになっていて、庇下と連続的に感じられる開放的な設え。こうした多くの人が目にする場所で、津波に流された展示品の修繕が行われていることも、この博物館が建てられた経緯を表しているように感じました。

「貝と海のミュージアム」を継ぐ展示空間

展示室の手前で出迎えてくれるのは、フランスを代表する彫刻家、オーギュスト・ロダンによる彫刻作品「考える人」。博物館の所蔵作品としてはやや唐突なようにも感じましたが、どうやらこちらは3年間限定で貸与されているもののようです。*1

元々は名古屋市博物館の所蔵品で、同館が改修工事に入るタイミングでこの博物館に貸与されたもの。名古屋市は震災後、陸前高田市の行政支援も行っていて、博物館同士も友好館としての協定を結んでいるようです。

*1:東海新報令和5年11月4日付より。参考URL:https://tohkaishimpo.com/2023/11/04/419100/

展示室に足を踏み入れると、木に覆われたヒューマンスケールの空間から一転、様々な所蔵品が並ぶ広々とした空間に。設えも内外で大きく変化しますが、展示室内の設計は内藤廣さんではなく、他の博物館の展示設計も多く手がけている丹青社によるもののようです。*2

*2:丹青社のWEBサイトにも詳しく掲載されている。(URL:https://www.tanseisha.co.jp/works/detail/rikuzentakata-city-museum)

陸前高田の歴史や民族を伝える資料の他、ツチクジラ「つっちぃ」を始めとする剥製や貝類標本など、「海と貝のミュージアム」の名残を強く感じさせる展示品。なかでも約2,000点を超えるらしい貝類標本は、円孤を描く展示台にジュエリーショップのように並べられていたのが印象的でした。

なお、来館者がみることのできる1階の展示室の他、2階には収蔵庫も設けられているよう。ハザードマップを見る限りではこの博物館の土地は水害の恐れはないようですが、万が一のときにも、収蔵品が2階にあることで安心度の高い設計になっているように思いました。

収蔵庫の周囲には機械室が設けられていていますが、これも屋外からの熱負荷に対するバッファが意図された平面計画なのかもしれません。

ー

内藤廣さんならではの繊細さが感じられるのに加え、屋上広場をシンボリックに据えた外観、修繕作業をみせる作業室など、この土地ならではの記憶をさりげなく感じさせる設えが印象に残りました。近くに建つ東日本大震災津波伝承館ほど明快な見せ方ではないものの、土地の記憶を残す建築のありかたとして、このような形もあるのだとはっとさせられた体験でした。

陸前高田市立博物館

[竣工]2021年

[設計]内藤廣建築設計事務所(建築)

[用途]博物館

[住所]岩手県陸前高田市高田町字並杉300-1

[HP]https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/soshiki/kyouikusoumuka/hakubutsukan/index.html

[参考図書等]

・『新建築2023年3月号』新建築社、2023

・『ディテール No.237 2023年夏季号』彰国社、2023